海洋环境中钢铁材料的腐蚀和耐腐蚀钢的发展

2022-08-03

海洋的开发利用离不开高强钢的发展应用,海洋环境中使用的钢材由于长期处于盐雾、海水、干湿交替、昼夜温差大等环境中,再加上其服役周期长,维修和保养成本高等因素,在高强度高韧性基础上,钢材的耐腐蚀性能越来越成为关注的焦点。近年,随着海洋资源开发不断向海洋深处延伸,各种海洋结构物的工作环境越来越苛刻,对海洋结构物用钢耐腐蚀性能的要求也不断提高。

1 海洋环境中钢铁材料的腐蚀

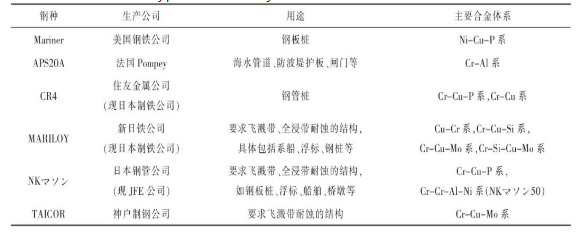

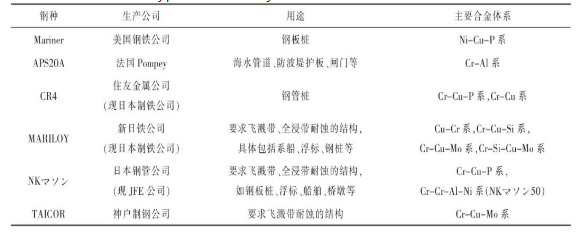

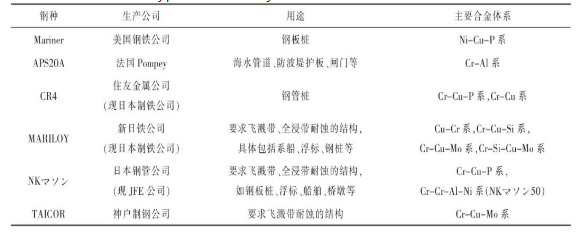

钢铁材料在海洋环境下会发生各种腐蚀,例如:受到海水及海洋生物等侵蚀发生的腐蚀;由于涂膜发生老化等问题产生的结构腐蚀;因Cl-吸附在金属表面,发生阳极溶解而形成的点蚀[1]。不同的海洋环境中腐蚀特征各不相同,钢材的腐蚀机理和腐蚀速率存在较大的差别。海洋环境主要包括海洋大气带、海洋飞溅带、海洋潮差带、海洋全浸带和海底海泥带。海洋大气带的腐蚀主要受海中盐分、雨量、湿度、气温、日照量、大气污染物等的影响,腐蚀程度比陆上大气腐蚀严重;海洋飞溅带受日照影响以及因海水飞溅形成反复干湿交替,腐蚀最为严重,腐蚀种类为全面腐蚀和局部腐蚀混合状态;潮差带的金属表面经常与海水接触,潮汐、海流运动造成金属表面干湿交替,加剧腐蚀;海洋全浸带的腐蚀主要受海水含氧量、流速、水温、含盐量、p H值、污染以及生物、细菌的影响;海泥带因受海水影响小,温度低,因此腐蚀量小,在海水和海泥交界处会发生冲刷腐蚀。表1为不同海洋环境下钢铁材料的腐蚀速率。

表1 不同海洋环境下钢铁材料的腐蚀速率

Fig.1 Corrosion Rates of Steel Materials in Service in Different Marine Environments

2 海洋环境用耐腐蚀钢的发展

针对不同海洋环境下使用的耐腐蚀钢,国外在20世纪早期就已开始开展系列研究。对于耐候钢,1916年美国实验和材料学会(ASTM)开始系统地进行Cu含量为0.02%~0.50%的钢铁材料暴露试验[2],1933年美国钢铁公司开发出以COR-TEN为代表的耐候钢,20世纪60年代不涂漆直接用于建筑、桥梁等结构物中,耐蚀性能良好。之后,美国钢铁公司针对COR-TEN进行了大规模的大气暴露试验,研究了在包含海洋大气环境在内的条件下,不同组织钢板的耐蚀性。1959年,日本以引入COR-TEN钢的生产技术为契机开始进行耐候钢研究,并分别在1968年和1971年制定了《焊接结构用耐候性热轧钢材》(JIS G3114)和《高耐候性热轧钢材》(JIS G3125)2个JIS标准。

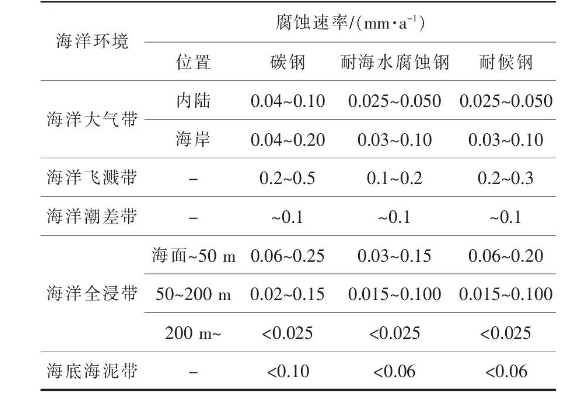

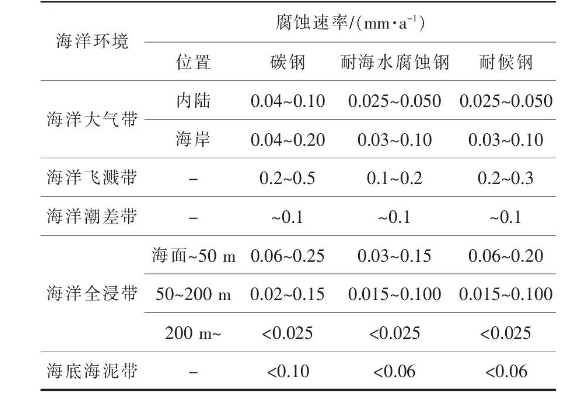

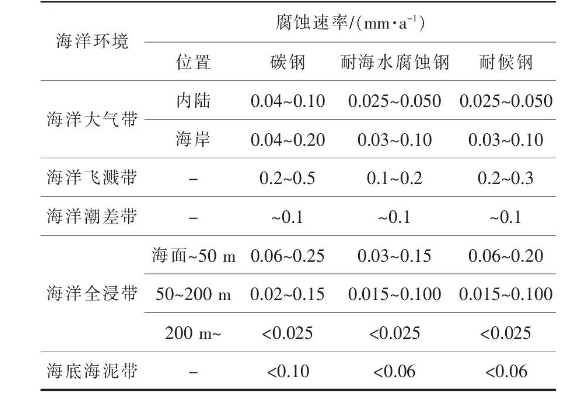

耐海水腐蚀用钢的开发要比耐候钢晚一些,1951年美国钢铁公司开发出Ni-Cu-P系耐海水腐蚀钢(Mariner),1965年引入日本后,日本开始以钢铁企业为核心,开展耐海水腐蚀钢的开发。目前,国外生产的耐海水腐蚀低合金钢按成分系列可分为Ni-Cu-P系、Cr-Al系、Cr-Cu系、Cr-Cu-P系、Cr-Cu-Si系、Cr-Cu-Mo系及Cu-Cr-Al-Ni系等。国外典型的耐海水腐蚀低合金钢见表2。

表2 国外典型的耐海水腐蚀低合金钢

Table 2 Overseas Typical Low Alloy Steel Resistant to Sea Water Corrosion