贝氏体的定义的形成和发展经历了一个极为艰难的过程,扩散学派和切变学派争论了30多年而无果。贝氏体是指中温转变时形成的针状分解产物。有三点特征:①针状组织形貌;②浮凸效应;③有自己的等温转变的TTT图和开始转变的Bs点。并将贝氏体定义为“铁素体和碳化物的非层片状混合组织”。①从科学技术哲学上讲,不是混合系统,而是整合系统。贝氏体中的铁素体和碳化物之间是有机结合,有序配合的整合组织。②铁素体和碳化物的非层片状组织不仅仅是贝氏体,而粒状珠光体、回火索氏体等也是铁素体和碳化物的非层片状组织。

扩散学派则认为:

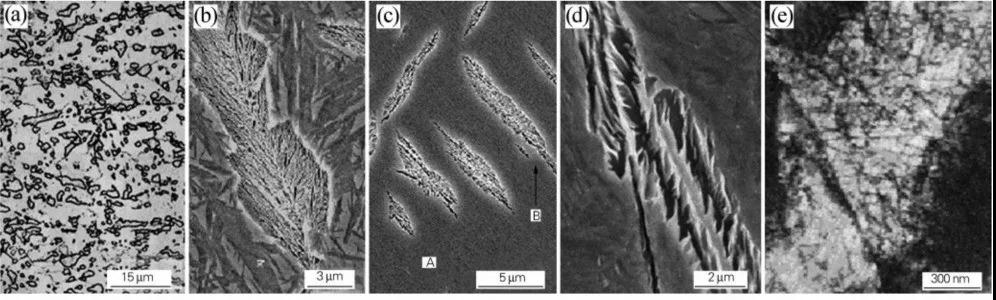

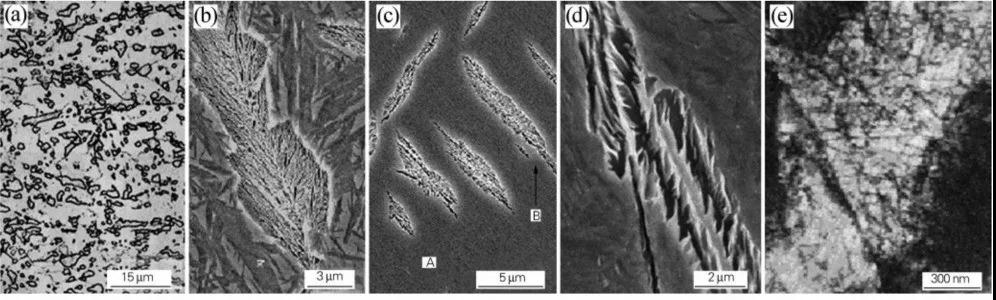

贝氏体是“扩散的、非协作的两种沉淀相竞争的台阶生长的共析分解产物”。这一观点把贝氏体看成是共析分解的产物,不太妥当。不能把贝氏体转变看成共析分解,二者转变性质不同,不能混为一谈。①珠光体由铁素体+碳化物两相组成。贝氏体可以由铁素体+渗碳体组成,或铁素体+残留奥氏体组成或铁素体+M/A岛组成,或铁素体+渗碳体+奥氏体+马氏体等多相组成。②珠光体晶核是两相,即F+碳化物);而贝氏体的晶核是单相:即贝氏体铁素体BF)。③共析分解反应式为:A→F+Fe3C,而贝氏体相变不能这么写。上贝氏体和下贝氏体中的碳化物晶核何时形成?以什么形态长大?碳化物析出与否?都要视具体条件而定。它不与铁素体共析共生。④共析分解在晶界形核;而贝氏体相变的形核可在晶界也可在晶内。⑤珠光体是过冷奥氏体在高温区的平衡分解产物或接近平衡的分解产物;而贝氏体是中温区的非平衡相变产物。⑥珠光体中的位错密度低;而贝氏体铁素体由亚单元、乃至超细亚单元构成,位错密度较高,甚至发现存在精细孪晶亚结构。⑦珠光体中的铁素体、渗碳体两相存在着比例关系,如共析碳钢的珠光体中,渗碳体的相对量约占13%;而贝氏体中的各相没有固定的比例关系,碳化物析出量不定,还会夹杂着数量不等的残留奥氏体等相。可见,贝氏体转变与共析分解有着本质上的区别,贝氏体相变绝非共析分解。19世纪60年代用金相显微镜观察到珠光体和马氏体组织,而到1930年Bain才发现贝氏体组织。晚了半个世纪。到20世纪末才应用电镜等仪器对贝氏体组织进行了较多的观察。因此,这之前,给贝氏体所下的定义不够科学是可以理解的。21世纪以来,科学家们详细观察并研究了贝氏体的组织结构和转变机制。例如(图3)所示为钢中贝氏体的典型形貌和亚结构的电镜照片。

图3 (a)为低碳合金钢的粒状贝氏体组织,图3(b)是高碳钢羽毛状贝氏体组织,图3(c)为9Cr2钢的针状下贝氏体组织,片中分布有碳化物,图3(d)中可见,贝氏体片中由亚单元重复排列而成,图3(e)为贝氏体铁素体片中分布的位错亚结构。

在大量观察研究基础上,将贝氏体定义修订为:钢中的贝氏体是过冷奥氏体的中温转变产物,它以贝氏体铁素体为基体、同时可能存在θ-渗碳体或ε-碳化物、残留奥氏体等相构成的整合组织。贝氏体铁素体的形貌多呈条片状,内部有规则排列的亚单元及较高密度的位错等亚结构。